防災に関わる私が『想像ラジオ』を無視できない3つの理由

あじー

なぜいま、災害作品レビューを書くのか

東北地方太平洋沖地震の発生から5年が経ちました。私たちは震災を契機に地震や災害とどう向き合うべきなのか?いまだ確実な答えのない問いに向き合う中で、様々な分野で取り組む方々の幅広い考え方をヒントにし、異なる領域からも新たな知見を得るべく、文学作品や映画などごく僅かでも災害に関していればOKというゆるい枠組みでの作品のレビューを、稚拙ながらも試みまでに共有してみようというと思い至りました。

第一回の今回、まずは現在置かれている私自身の心の状態を『想像ラジオ』という作品を依り代に記そうと試みました。ネタバレというほどのことはありませんが、誰かの分析やコメントを事前情報として持たずに本作を読む予定のある未読の方は、その点ご注意くださいませ。

想像ラジオという作品

『想像ラジオ』(いとうせいこう、2013年初版)は、死んだ人の声が聞こえるラジオについての話で、震災による死者の無念な思いや様々な死に際の光景が発信され、それを聞き取る想像力を持った人のみがそれを聞くことが出来る、という小説です。文字にしてしまうとシンプルな発想ですが、本当にラジオ番組として流れているのを(紹介される音楽も含めて)まさに「聴ける」ように描かれており、想像にリアリティを持たせる工夫が随所に盛り込まれています。

<想像ラジオで紹介される音楽を集めたYoutubeプレイリスト>

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4JTJGyxkCnjR8Gaard_pvrbS-VlaZFmu

ヒューマンドキュメンタリーというよりも、ジャンルとしてはホラーと言ってもよいかと思います。死者の声が聴こえるという設定を勘案すると幽霊もの、ということになるのでしょうから(解説では霊ではなくあくまで想像であるとされていましたが、私は好みによってどちらで考えても良いと考えています)。とはいっても日本の誇る伝統的な怪異・奇譚もののおどろおどろしさ(それはそれで場合によっては好ましいのですが)はなく、全五章のうち、震災ボランティアに参加した、生きている人同士の会話が主である第二章と作者Sが亡くなった恋人と想像の中で会話する形式の第四章以外はラジオ番組の放送形式で綴られています。総じて実に不思議な、透明感のある明るい震災ホラー文学なのです。

なぜ『想像ラジオ』を無視できないのか

自分なりに整理すると、以下のような要素が気になって無視できないのかな、と思っています。

- さまざまな立場から見た災害による死が描かれている

- 防災という営みの宿命的な機微に触れられている

- 長く生きる防災システムのヒントが得られる

いずれもついつい忙しさを言い訳にして乱雑に扱ってしまいがちな部分なのですが、こうした事柄を本作はていねいに浮き彫りにしている気がしてならないのです。一つ一つ分析してみます。

1.さまざまな災害死についての全体補完的なバランス感覚

——死の主体(死体)からのメッセージ(1人称の死)

——身近な人の死に関する思い(2人称の死)

——災害ボランティアから見た死者と遺族(3人称の死)

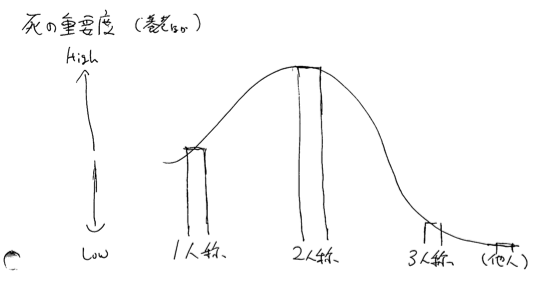

このうち、一般的には2人称の死が最もインパクト(重要度)が大きく、1人称、3人称の順にそれほど重要でなくなっていく、ということを養老孟司先生が指摘されているのをご存じの方も多いかもしれません(図)。それに比例してかドラマ化されたり映画になったり、メディアでよく目にするのは二人称の死、大切な誰かの死が圧倒的に多数ではないでしょうか。しかし、本当にそれで良いのか、感情移入のしやすさだけで消費的に死を扱って良いのか、他の2つの死の切り口に相対的に光が当たりにくい状態にしたままで、はたして良いのか、それが現代に生きる我々が考えるべき死から切り離されてしまう一番の原因ではないのか、と私はよく考えます。本作ではこのバランスが、絶妙に逆転しているといってよいのではないでしょうか。二人称の死は第四章や終章でごく控えめに扱い、逆に一人称と三人称の死が、その想像とリアクションによる共鳴がそれ以外の部分に満ちているように感じます。

まず触れなければならないのは地の文で1人称の死(死者の言葉)を語るための舞台装置として本書のタイトルでもある想像ラジオがあるということです。主人公である想像ラジオの発信者、DJアークの言葉は、津波によって高い木の上に押し上げられた遺体の状態こそそのままに、地上と天上のあいだにとどまる魂魄として(逆説的ですが)実にいきいきと聴こえる人の耳に響き渡ります。

私は必要があって震災で亡くなった方の死因を網羅的に調べていたことがあるのですが、集計したデータとは別に、いつも思うのは災害でなくなった方は死ぬ間際に何を考えただろうかということです。瓦礫の下でまだ息がしばらくあった人は、きっと光るケータイの画面を見ながら、個人情報もプライバシーもどうだっていいから早く見つけて欲しいと願ったまま亡くなっただろうとか、即死の場合も一瞬の後悔と同時に大切な誰かのことを考えただろうかとか、想像に過ぎないのですがあれこれ考えるわけです。

「いくら耳を傾けようとしたって、溺れて水に巻かれて胸をかきむしって海水を飲んで亡くなった人の苦しみは絶対に絶対に、生きている僕らには理解できない。聴こえるなんて考えるのはとんでもない思い上がりだし、何か聴こえたところで生きる望みを失う瞬間の本当の恐ろしさ、悲しさなんか絶対にわかるわけがない」——第二章

と語る、<想像していることすらおこがましい、もっと現実的に行動できることがある>というスタンスの人物の言うことももっともだと思います。ただ、そういう彼すら「水に巻かれて胸をかきむしって苦しんで」いる死者の、実際には知らないことを想像しているわけです。

「行動と同時にひそかに心の底の方で、亡くなった人の悔しさや恐ろしさや心残りやらに耳を傾けようとしないならば、ウチらの行動はうすっぺらいもんになってしまうんじゃないか。」——第二章

そう考えると反論として語られるこの言葉も、ともにボランティア活動を続ける上で頼もしい想像力を持って行動している人間ならではの、あるいはそのインセンティブの源泉であるとわかります。

そもそも被災地でボランティア活動をする人間の心理描写として、生き残っている人の加害者意識という問題に焦点を当てられた例を、私は恥ずかしながら本作で初めて知りました(遺族の例は心のケアの分野である程度は存在すると思いますが)。それと同時に自分があの時被災地で感じた無力感と、それでも何でもいいからできるところから動き続けようとする力が湧いてくる不思議な感覚を味わったのを思い起こさせられました。

未知で不確実な情報を手探りで扱うという意味で、想定外を考慮する地震ハザードの認識論的不確実性の課題と本質的に等しく、その意味でも、災害で死んだ人の一人称の痛みは想像によって補いながらも記述されるべきだ、と私は考えました。つまり、想像ラジオのコンセプトは、自助共助公助は7:2:1といわれる防災の世界と大変親和性の高いバランス配分に、作品全体がなっているのではないか、という仮説です。

2.防災に関わっている人のしんどさと立ち直り処方箋

先述の震災ボランティアの意識もそうですが、防災をやる人のモチベーションの維持は実は極めて難しい問題だと思っています。というのも、「低頻度の事象ゆえにスポットライトが当たらず、行動の意義を理解されるのにも時間がかかる。それにも関わらず、いざとなれば完璧な対応ができて当然、できなきゃ重大な責任を背負わされる」「災害後は時間とともに忘れられ、平時においては儲からないため、生活が不安定な状態が常態化する」「不吉なことを言う疫病神のように扱われ、叱られることはあっても賞賛されることなどほぼ無い」という三重苦に近い状態にあるのではないでしょうか。

そんな中、

その声が私には聴こえない。——第二章

「遺体はしゃべりませんよ。そんなのは非科学的な感傷じゃないですか」——第二章

という諦めにも似た切り捨てを行いたくなったりします。死んだ人のことを第一に考える(死者数の低減を第一目標に据えたりする)けれど、そればかり考えていてもどうもうまくいかないから、他の様々なことに取り組むうちに、死と向き合うことがなおざりになって、なんのために仕事しているのかわからなくなる防災の人は多いのではないでしょうか。

ただ、そこから(『想像ラジオ』を読むなどひょんなきっかけで)復帰した時にはきっと災害で亡くなった死者の声を克明に想像して、

『そして、放送が聴こえていない人たちに僕らは常に語りかけるべきなんです。いつ彼、彼女の耳に僕らの声が届き始めてもいいように。』——第三章

という役割(死者)の代弁者を担っていると自分で自分を鼓舞して行動を続けられるようになっているように思うのです。浮き沈みの激しい両極端なブレ幅の中で、この両側がどちらも自然に描かれているさまには孤独感が和らぐといいますか、心が救われるような思いになりました。

3.長生きする防災システムのヒント

解説「樹木が小説となった世界」を書かれた星野智幸さんは、作者いとうせいこうの対談を引用しながら以下のように記しています。

「死んでる組織と生きてる組織があるのが木。生きてる組織だけなのが、草花です」木と草の違いは、体の一部が死んでいるか、全部生きているか、なのです。

樹は死(幹)の周りを生(表皮)が取り囲むことで数千年生きる。

死を内包するシステム以外はそのような時間軸で生きられない。

死者と生者が共存共鳴し、抱きしめ合いながら生きている本作『想像ラジオ』を端的に表している素晴らしい比喩であると思います。

東京大空襲の時も広島も長崎も、他の数多くの災害の折も、僕らは死者と手を携えて前に進んできたんじゃないだろうか? —第四章

このような日本の死者に対する歴史的、文化的側面はまた、第五章で出てくるステイ・中有イング!という何の変哲もないジョーク(中有(ちゅうう)とは仏教であの世にもこの世にもいない状態のこと)とも相まって、私達の精神性に深く入り込んでくるものがあるのかもしれません。

いずれにしても老いて死んだ部分を囲むように若い生きている部分があり、両者が支えあって生きている樹木のイメージはこの社会の縮図であると同時に、災害に強いシステムが完全に死んだ(枯れたもののみで構成される)仕組みのみでも、新しい技術だけで構成されるものであっても長生きできない、という類推は、けだし膝を打つような実感を伴うものでありました。ちなみにそんな名解説は震災5年を契機に全文がWebで公開されています。

http://web.kawade.co.jp/bunko/403/

ラジオという最も被災者に寄り添う特性を持ったメディアを存分に活かして表現され、AM,FMに対してIM(イマジネーティブ・モジュレーション)という概念の発明や、多数同時中継システムってニコニコ動画だよねー、という小ネタ、ジングルの「想ー像ーラジオー。」は「空耳ーアワー」の音で聞こえる(私だけ?)という秀逸な表現が数多くあって魅力的な作品でありながら、真剣な検討に足るアイディア帳になっているのではないか、と真面目ぶりつつ支離滅裂な話を終えたいと思います。

防災科学技術研究所では2010年から毎年、防災ラジオドラマコンテストを開催しています。